-

Постов

2 926 -

Зарегистрирован

-

Посещение

-

Победитель дней

19

Тип контента

Профили

Форумы

Блоги

Загрузки

События

Сообщения, опубликованные Andrew

-

-

Так, девачек в Блог, пожалуйста, к себе постите. Не засоряйте курилку...

-

@saper24, вообще видит:

Написано saper24, в Стихи 13 января 2015 · 5 Просмотров

Или в самой категории в быстром меню:

Форум сварщиков Вебсварка → Блог → saper24's блог → Стихи

-

@saper24, сортировка идет по дате публикации - так работают все блоги.

Вывести категории можно, добавив новый блок: Блоки - Категории. Там же есть еще блоки: Поиск по Блогу, Календарь, Теги и пр.

-

Холодная сварка чугуна электродами, обеспечивающими получение в металле шва цветных и специальных сплавов

Для получения швов, обладающих достаточно высокой пластичностью в холодном состоянии, применяют электроды, обеспечивающие получение в наплавленном металле сплавов на основе меди и никеля. Медь и никель не образуют соединений с углеродом, но их наличие в сплаве уменьшает растворимость углерода в железе и способствует графитизации. Поэтому, попадая в зону неполного расплавления, прилегающую к шву, они уменьшают вероятность отбеливания. Кроме того, пластичность металла шва способствует частичной релаксации сварочных напряжений и поэтому снижается вероятность образования трещин в зоне термического влияния. Для сварки чугуна используют медножелезные, медноникелевые и железоникелевые электроды.

Существует несколько типов медно-железных электродов.- Медный стержень с оплеткой из жести толщиной 0,25- 0,3 мм, которую в виде ленты шириной 5-7 мм навивают на стержень по винтовой линии. На электрод наносят ионизирующее или толстое покрытие. Электрод со стержнем, изготовленным из комбинированной проволоки, представляющий собой сердечник из стальной проволоки, плотно запрессованный в медную трубку, изготовляют на станках для производства порошковой проволоки.

Может быть также и другой вариант: медный сердечник со стальной оболочкой. Во всех разновидностях содержание железа в наплавленном металле не должно превышать 10-15%, так как в противном случае в шве образуются (в большом количестве) очень твердые включения железа с высоким содержанием углерода, ухудшающие обрабатываемость и снижающие пластичность шва. - Пучок электродов, состоящий из одного или двух медных стержней и стального электрода с защитным покрытием любой марки. Пучок связывают в четырех-пяти местах медной проволокой и на конце, вставляемом в электрододержатель, прихватывают для надежного контакта между всеми стержнями.

- Наиболее совершенные из числа медно-железных электродов — электроды марки ОЗЧ-1, представляющие собой медный стержень диаметром 4-5 мм, на который нанесено покрытие, состоящее из сухой смеси покрытия УОНИ-13 (50%) и железного порошка (50%), замешенных на жидком стекле.

Медно-железный сплав в шве получается также при сварке медными электродами по слою специального флюса, который состоит из прокаленной буры (50%), каустической соды (20%), железной окалины (15%) и железного порошка (15%). Флюс насыпают слоем толщиной около 10 мм, расплавляют дугой; далее по мере перемешивания дуга горит между медным электродом и расплавленным флюсом.

Сварку медно-железными электродами всех типов следует выполнять таким образом, чтобы не допускать сильного разогрева свариваемых деталей: на минимально возможных токах, обеспечивающих стабильное горение дуги, короткими участками вразброс, с перерывами для охлаждения свариваемых деталей.Основное преимущество этих электродов — возможность проковки наплавленного металла в горячем состоянии для уменьшения уровня сварочных напряжений. Проковка обязательна, так как при этом уменьшается опасность образования трещин в околошовной зоне.Общий недостаток медно-железных электродов — неоднородная структура шва: мягкая медная основа и очень твердые включения железной составляющей, затрудняющие обработку и препятствующие получению высокой чистоты обработанной поверхности. Несколько лучшей обрабатываемостью обладают швы, выполненные электродами марки АНЧ-1, стержень которых состоит из аустенитной стали марки Св-04Х18Н9 и медной оболочки. На электрод наносят покрытие фтористокальциевого типа.Наиболее рационально применять медно-железные электроды для заварки отдельных несквозных пороков или небольших неплотностей, создающих течи на отливках ответственного назначения, в том числе работающих под давлением (фланцы, подшипники).Медно-никелевые электроды в производстве применяют главным образом для заварки литейных дефектов, обнаруживаемых в процессе механической обработки чугунного литья на рабочих поверхностях, где местное повышение твердости недопустимо. Положительные свойства таких электродов в том, что никель и медь не растворяют углерод и не образуют структур, имеющих высокую твердость после нагрева и быстрого охлаждения. Отбеливание зоны частичного расплавления при небольших ее размерах практически отсутствует, так как медь и никель — элементы — графитизаторы, проникая в этот участок, оказывают положительное действие: в то же время никель и железо обладают неограниченной растворимостью, способствуя надежному сплавлению.Для изготовления электродов используют и медно-никелевые сплавы: монель — металл, содержащий 65-75% Ni, 27-30% Cu, 2-3% Fe и 1,2-1,8% Мп (например, НМЖМц 28-2,5-1,5); константан, содержащий ~ 60% Ni и ~ 40% Cu (МНМц 40-1,5); нихром (Х20Н80).Недостатки этих сплавов — их высокая стоимость и дефицитность, а также большая усадка, приводящая к образованию горячих трещин. Горячие трещины иногда имеют вид сплошной сетки, что снижает прочность сварного соединения. В связи с этим данные сплавы не рекомендуется применять для заварки трещин в изделиях, которые несут силовую нагрузку. Заварка же отдельных мелких раковин позволяет получить хорошие результаты, так как обеспечивает возможность последующей механической обработки.Находят применение в промышленности электроды марок МНЧ-1 со стержнем из монель-металла и МНЧ-2 со стержнем из константана. Обе марки имеют электродные покрытия вида Ф. Сварку выполняют электродами диаметром 3-4 мм, ниточным швом, короткими участками при возвратно-поступательном движении электрода, не допуская перегрева детали, для чего рекомендуются перерывы для охлаждения. Наплавленные валики в горячем состоянии следует тщательно проковывать ударами легкого молотка. Для заварки отдельных небольших дефектов на обрабатываемых поверхностях отливок ответственного назначения из серого и высокопрочного чугуна, пороков, выявленных на механически обработанных поверхностях изделий и при ремонте оборудования из чугунного литья, используют также железоникелевые электроды с стержнем из сплава, содержащего 40-60% Ni и 60-40% Fe.При сварке такими электродами обеспечивается достаточно высокая прочность и некоторая вязкость металла шва. Железоникелевые электроды обладают определенными преимуществами, к числу которых, кроме высокой прочности, можно отнести меньшую, чем у медно-никелевых сплавов, литейную усадку, одноцветность наплавки с чугуном. Примером электродов такого типа могут служить электроды марки ЦЧ-ЗА с стержнем из проволоки Св-08Н50 и покрытием из доломита (35%), плавикового шпата (25%), графита черного (10%) и ферросилиция (30%), замешенных на жидком стекле.Необходимо всегда иметь в виду, что все электроды, содержащие никель, дефицитны и могут применяться для сварки чугуна ограниченно, например для заварки небольших раковин, вскрытых на последних операциях механической обработки, в деталях больших размеров и большой жесткости.-

6

6

- Медный стержень с оплеткой из жести толщиной 0,25- 0,3 мм, которую в виде ленты шириной 5-7 мм навивают на стержень по винтовой линии. На электрод наносят ионизирующее или толстое покрытие. Электрод со стержнем, изготовленным из комбинированной проволоки, представляющий собой сердечник из стальной проволоки, плотно запрессованный в медную трубку, изготовляют на станках для производства порошковой проволоки.

-

Холодная и полугорячая сварка чугуна электродами, обеспечивающими в металле шва получение серого чугуна

Холодная сварка чугуна простыми электродами, предназначенными для горячей сварки чугуна, положительных результатов не обеспечивает, так как при больших скоростях охлаждения, соответствующих данным условиям проведения сварки, образуется структура белого чугуна в шве и высокотемпературной области околошовной зоны, а также происходит резкая закалка металлической основы участков зоны термического влияния, нагревающихся в процессе сварки выше температуры Ас3. Возникающие при этом деформации превышают деформационную способность металла шва и околошовной зоны, в результате чего образуются трещины.Для предупреждения отбеливания необходимо обеспечить такой состав металла шва, для которого в этих условиях будет получаться структура серого чугуна с наиболее благоприятной формой графитных включений. Это может быть достигнуто путем введения в наплавленный металл достаточно большого количества графитизаторов и легирования чугуна элементами, способствующими сфероидизации карбидов (магнием). Примером таких электродов могут служить электроды марки ЭМЧ, стержень которых представляет собой чугун с повышенным (до 5,2%) содержанием кремния, покрытие двухслойное: первый слой - легирующий, второй - обеспечивает газовую и шлаковую защиту:1-й слой- Графит - 41%

- Силикомагний - 40%

- Железная окалина - 14%

- Алюминий (порошок) - 5%

2-й слой- Мрамор - 50%

- Плавиковый шпат - 50%

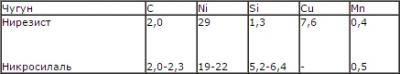

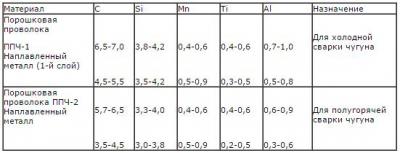

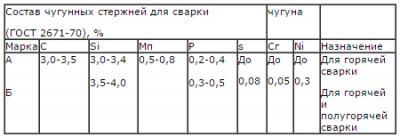

(Относительная масса каждого слоя - 15-20%)При сварке этими электродами чугунных деталей с толщиной стенки до 12 мм без предварительного подогрева удается получить швы и околошовную зону без отбеливания и закалки. Некоторому замедлению скорости охлаждения при эвтектической температуре способствует реакция между железной окалиной и алюминиевым порошком, протекающая с выделением теплоты. При сварке этими электродами массивных деталей для получения бездефектных сварных соединений приходится их подогревать до температуры 400° С в зависимости от толщины чугуна и жесткости изделий. Для улучшения обрабатываемости и некоторого повышения пластичности металла шва используют электроды из никелевых чугунов, например нирезиста или никросилаля (см табл.).Состав электродных стержней из никелевых чугунов, %Электроды из никелевых чугунов обеспечивают получение швов, обладающих хорошей обрабатываемостью. Покрытие, наносимое на стержни из никелевых чугунов рекомендуется следующего состава: карборунд 55%; углекислый барий 23,7%; жидкое стекло 21,3%. Толщина покрытия должна составлять 0,5-0,8 мм на сторону при использовании стержней диаметром 7-8 мм. Сварку выполняют в несколько слоев при возвратно-поступательном перемещении электрода. Основной недостаток электродов из никелевых чугунов — повышенная склонность к образованию горячих трещин.Получить в наплавленном металле и металле шва серый чугун можно, применяя специальные сварочные материалы, которые обеспечивают легирование через электродное покрытие. Примером таких материалов могут служить электроды, стержень которых изготовлен из низкоуглеродистой проволоки, например, марок Св-08 или Св-08А по ГОСТ 2246-70, а в легирующем покрытии содержится достаточное количество элементов графитизаторов — углерода и кремния. Наиболее характерны электроды марки ЭМЧС, стержень которых состоит из низкоуглеродистой электродной проволоки, а покрытие из трех слоев:- 1-й слой: Графит — 50% Силикомагний — 41% Гематит — 6% Алюминий (порошок) — 1,5% Бентонит — 1,5%

- 2-й слой: Мрамор — 50% Плавиковый шпат — 47,5% Бентонит — 2,5%

- 3-й слой: Графит — 100%

Электроды изготовляют путем последовательного нанесения обмазки, замешенной на жидком стекле, причем толщина каждого слоя должна обеспечивать относительную массу 1-го слоя 25- 30% 2- и 3-го — по 10-15%. Как видно из приведенного состава покрытия, 1-й слой является легирующим, 2-й шлако- и газообразующим, 3-й — газозащитным. Графит и силикомагний, входящие в состав 1-го слоя, служат графитизаторами, причем магний в некоторой степени способствует сфероидизации графита; гематит и алюминий, вступая во взаимодействие, способствуют некоторому снижению скорости охлаждения при эвтектической температуре и тем самым получению в шве структуры серого чугуна.Применение этих электродов при сварке чугунных изделий с относительно небольшой толщиной свариваемого металла (до 8- 10 мм) позволяет получить качественные сварные соединения без предварительного подогрева изделия; при больших толщинах необходимо применять полугорячую сварку. Для холодной и полугорячей сварки чугуна автоматами, и главным образом полуавтоматами, используют специальные порошковые проволоки, обеспечивающие получение в шве серого чугуна. Для холодной сварки изделий с относительно небольшой толщиной стенок (в месте сварки) рекомендуется проволока марки ППЧ-1, для полугорячей сварки-проволока ППЧ-2.Механизированная сварка порошковой проволокой позволяет получать наплавленный металл и металл шва, близкие по составу и структуре к свариваемому чугуну. При заварке дефектов в крупных чугунных отливках, для исправления которых необходимо наплавить большой объем металла, а также при изготовлении крупногабаритных массивных изделий из высокопрочных чугунов с шаровидным графитом можно использовать электрошлаковую сварку пластинчатыми электродами, представляющими собой литые чугунные пластины соответствующего состава с содержанием элементов-графитизаторов (углерода и кремния), равном содержанию последних в электродных стержнях марок А и Б, и 0,04- 0,08% Mg.Составы порошковых проволок и наплавленного ими металла для холодной и полугорячей сварки чугуна, %

При электрошлаковой сварке чугуна применяют фторидные обессеривающие и неокислительные флюсы. Замедленное охлаждение металла шва и околошовной зоны, характерное для электрошлаковой сварки, позволяет получать сварные соединения без отбеленных и закаленных участков, трещин, пор и других дефектов. Электрошлаковая сварка обеспечивает вполне удовлетворительные механические свойства сварных соединений из чугуна и хорошую их обрабатываемость.Кроме общего подогрева, применяемого при полугорячей сварке различными способами, в ряде случаев, когда жесткость изделия сравнительно невелика, можно ограничиться местным подогревом до нужной температуры. В процессе сварки необходимо обращать внимание на то, чтобы изделие в районе сварки не охлаждалось ниже заданной температуры подогрева.Холодная сварка чугуна электродами, обеспечивающими получение в наплавленном металле низкоуглеродистой сталиЕсли выполнить наплавку на чугун электродами, предназначенными для сварки углеродистых или низколегированных конструкционных сталей, то в 1-м слое даже при относительно небольшой доле участия основного металла получится высокоуглеродистая сталь, которая при скоростях охлаждения, имеющих место в условиях сварки без предварительного подогрева изделия, приобретает резкую закалку. Поэтому металл 1-го слоя будет иметь высокую твердость, низкую деформационную способность и окажется подверженным образованию холодных трещин, а также пористости. Во 2-м слое, естественно, доля участия чугуна уменьшится, однако содержание углерода в нем будет находиться еще на высоком уровне, что также приведет к закалке и возможному образованию трещин. В последующих слоях доля участия чугуна окажется незначительной, и металл шва будет обладать определенным уровнем пластичности.В связи со сказанным такие стальные электроды можно применять только для декоративной заварки небольших по размерам дефектов, если к сварному соединению не предъявляются требования обеспечения прочности, плотности и обрабатываемости режущим инструментом. С целью уменьшения доли участия основного металла в шве, а также размеров зоны термического влияния, в том числе и участков отбеливания и Закалки, применяют электроды небольших диаметров (для 1-го слоя 3 мм, для 2-го и последующих 3-4 мм), на малых токах [iсв = (20-25) dэ, не перегревая основной металл.Сначала выполняют облицовку 1-м слоем. Сварку выполняют короткими участками, валиками небольших сечений [F = (6-8)dэ] вразброс с перерывами для охлаждения шва и околошовной зоны до температуры 50-60° С. На 1-й слой наносят 2-й поперечными валиками, затем 3-й; После 3-го слоя можно применять режимы с несколько большей погонной энергией, но также с перерывами, чтобы зона разогрева чугуна была небольшой. Для уменьшения напряжений полезно применять проковку средних слоев.При сварке чугуна низкоуглеродистыми электродами общего назначения наиболее слабое место сварного соединения — околошовная зона у границы сплавления. Хрупкость этой зоны и наличие в ней трещин нередко приводят к отслаиванию шва от основного металла. Для увеличения прочности сварного соединения, когда к нему не предъявляется других требований (например, при ремонте станин, рам, кронштейнов и других несущих элементов толстостенных конструкций), применяют стальные шпильки, которые частично разгружают наиболее слабую часть сварного соединения — линию сплавления.Шпильки имеют резьбу, их ввертывают в тело свариваемой детали. Размеры шпилек обычно зависят от толщины свариваемых деталей. Практикой установлены следующие рекомендации: диаметр шпилек 0,3-0,4 толщины деталей, но не более 12 мм; глубина ввертывания шпилек 1,5 диаметра их, но не более половины толщины свариваемых деталей; высота выступающей части 0,75-1,2 диаметра шпильки. Шпильки располагают в шахматном порядке на скошенных кромках деталей и в один ряд на поверхности детали с каждой стороны стыка, причем расстояние между ними должно быть равно 4-6 диаметрам шпильки.Сварку выполняют в следующем порядке. Сначала обваривают каждую шпильку и облицовывают поверхности кромок электродами диаметром 3 мм на малых токах. Затем на облицованные кромки й шпильки наплавляют валики и заполняют разделку, как в предыдущем случае. Для снижения содержания углерода в металле шва предложено выполнять сварку по слою флюса, содержащего до 30% железной окалины (например, буры 50%, каустической соды 20%, железной окалины 30%). Углерод, попадающий в сварочную ванну, в высокотемпературной ее части активно окисляется и выводится из нее в виде окиси углерода, не растворимой в металле. В результате концентрация углерода к моменту затвердевания сварочной ванны снижается. Твердость металла шва уменьшается, деформационная способность возрастает.Однако для более полного эффекта выжигания углерода необходимо применять режимы сварки, характеризующиеся относительно большой погонной энергией, что, однако, отрицательно сказывается на околошовной зоне: в ней образуются значительные по размерам участки отбеливания и закалки, приводящие к образованию трещин. При сварке чугуна с достаточно высоким содержанием элементов-графитизаторов при небольшой толщине стенки свариваемых деталей можно получить положительные результаты.Более удачным оказался другой путь. В металл шва вводят сильный карбидообразователь — ванадий. В этом случае в основном образуются карбиды данного элемента, не растворяющиеся в железе и имеющие форму мелкодисперсных нетвердых включений. Металлическая основа при этом оказывается обезуглероженной и достаточно пластичной. Примером могут служить электроды марки ЦЧ-4 со стержнем из низкоуглеродистой проволоки марок Св-08 или Св-08А и покрытием следующего состава: мрамор 12%, плавиковый шпат 16%, феррованадий 66%, ферросилиций 4%, поташ 2%, жидкое стекло 30% массы сухой смеси. Металл, наплавленный этими электродами, имеет следующий состав: до 0,15% С; до 0,6% Si; 0,5% Мn; 8,5-10,5% V; серы и фосфора до 0,04% каждого. Этими электродами сначала облицовывают кромки на малых токах [iсв = (20-25)dэ]. Сварку выполняют параллельными валиками с перекрытием каждого предыдущего на половину его ширины. После 2-го слоя силу тока увеличивают на 15-20%; окончательно разделку заполняют электродами УОНИ-13/45.Область применения таких электродов — сварка поврежденных деталей и заварка дефектов в отливках из серого и высокопрочного чугуна. В случае необходимости можно также сваривать соединения серого и высокопрочного чугуна со сталью. Сварные соединения, выполненные этими электродами, имеют удовлетворительную обрабатываемость, плотность и достаточно высокую прочность. К способам, обеспечивающим получение в наплавленном металле низкоуглеродистой стали, можно также отнести механизированную сварку короткими участками электродной проволокой марок Св-08ГС или Св-08Г2С диаметром 0,8-1 мм в углекислом газе. Сила сварочного тока составляет 50-75 А, напряжение дуги 18-21 В, скорость сварки 10-12 м/ч.-

3

3

-

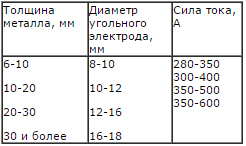

Горячая сварка чугунаНаиболее радикальным средством борьбы с образованием отбеленных и закаленных участков шва и околошовной зоны и образованием пор и трещин служит подогрев изделия до температуры 600-650° С и медленное охлаждение его после сварки.Технологический процесс горячей сварки состоит из следующих элементов: I — подготовка изделия под сварку; II — предварительный подогрев деталей; III — сварка; IV — последующее охлаждение.Подготовка под сварку зависит от вида исправляемого дефекта. Однако во всех случаях подготовка дефектного места заключается в тщательной очистке от загрязнений и в разделке для образования полостей, обеспечивающих доступность для манипулирования электродом и воздействия сварочной дуги. Для предупреждения вытекания жидкотекучего металла сварочной ванны, а в ряде случаев для придания наплавленному металлу соответствующей формы, место сварки формуют. Формовку выполняют 3 зависимости от размеров и местоположения исправляемого Дефекта с помощью графитовых пластинок, скрепляемых формовочной массой, состоящей из кварцевого песка, замешенного На Жидком стекле, или другими формовочными материалами, а так же в опоках формовочными материалами, применяемыми в лисином производстве.После формовки необходима просушка формы при постепенном подъеме температуры от 60 до 120° С, затем проводят дальнейший подогрев под сварку со скоростью 120-150° в час в.печах, горнах или временных нагревательных устройствах. Замедленное охлаждение после сварки достигается при укрывании изделий теплоизолирующим слоем (листами асбеста и засыпкой песком, шлаком или др.) или при охлаждении вместе с печами, горнами. Способы нагрева и нагревательные устройства применяют в зависимости от характера производства (устранение литейных дефектов, ремонтная сварка и т. д.). Например, при массовом производстве в литейных цехах автомобильных и тракторных заводов целесообразно использовать конвейерные печи; для ремонтных работ удобен нагрев в муфельных печах или в горнах с открытым кожухом; для разовых ремонтных работ крупногабаритных изделий изготовляют временные нагревательные устройства из огнеупорного кирпича, в том числе печи-ямы в земляном полу цеха. Для сварки используют плавящиеся электроды со стержнями из чугуна марок А или Б.В состав покрытия, наносимого на литые прутки, диаметром 5-20 мм, входят стабилизирующие и легирующие материалы. В качестве последних обычно используют графит, карборунд, ферросилиций, силикокальций, силикомагний и другие, содержащие элементы — графитизаторы. Горячую сварку чугуна выполняют на больших силах тока (Iсв = (60 — 100)dэ) без перерывов до конца заварки дефекта, при больших объемах завариваемого дефекта два сварщика, работающие поочередно. Электрододержатель для горячей сварки должен обеспечивать хороший контакт с чугунным электродом и иметь щиток для защиты руки сварщика от теплового ожога.Для горячей сварки чугуна можно использовать дуговую сварку угольным электродом. По возможности маневрирования тепловым воздействием на свариваемый металл сварка угольным электродом занимает промежуточное положение между газовой сваркой и сваркой плавящимся электродом. Сваривают на постоянном токе прямой полярности угольными электродами диаметром 8-20 мм. Диаметр электрода и силу сварочного тока выбирают в зависимости от толщины свариваемого металла (см. табл.).Выбор режима сваркиВ качестве присадочного материала используют прутки. Для перевода тугоплавких окислов в легкоплавкие соединения применяют флюсы на борной основе, чаще всего техническую безводную (прокаленную) буру.Горячая сварка чугуна ручным способом, особенно массивных изделий — тяжелый труд. Весьма прогрессивный способ, облегчающий труд и повышающий производительность, — механизированная сварка порошковой проволокой. В состав шихты вводят такие компоненты, которые позволяют получать состав металла шва, представляющий собой чугун.Горячая сварка чугуна позволяет получать сварные соединения, равноценные свариваемому металлу (по механическим характеристикам, плотности, обрабатываемости и др.), однако это трудоемкий и дорогостоящий процесс. Вместе с этим в ряде случаев практически к сварным соединениям чугуна не предъявляется таких требований. Часто, например, достаточно обеспечить только равнопрочность или только хорошую обрабатываемость или плотность сварных швов. С помощью различных металлургических и технологических средств можно получить сварные соединения чугуна с теми или иными свойствами при сварке с невысоким подогревом или вовсе без предварительного подогрева (т. е. с помощью полугорячей или холодной сварки).

-

3

3

-

-

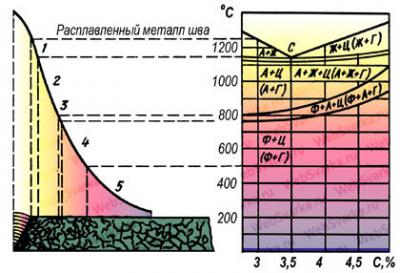

Влияние скорости охлаждения на структуру металла шва и околошовной зоны

В случае низких скоростей охлаждения в чугунном шве и участке околошовной зоны может быть обеспечено сохранение структуры серого чугуна при определенном его составе.

При большой скорости охлаждения практически при любом составе чугуна в шве и участке 2 околошовной зоны будет иметь место отбеливание. Сварка чугуна с подогревом. (300-400° С) уменьшает скорость охлаждения. При такой температуре подогрева в шве и на участке 2 околошовной зоны в зависимости от количества графитизаторов может быть получен либо белый, либо серый чугун.

При высоком подогреве (600-650° С) скорость охлаждения при эвтектической температуре становится весьма низкой, отбеливания не происходит. Замедление охлаждения приводит к распаду аустенита с образованием ферритной или перлитно-ферритной металлической основы.

Таким образом, наиболее эффективное средство предотвращения отбеливания металла шва и высокотемпературного участка околошовной зоны, а также резкой закалки на участке околошовной зоны — высокий предварительный или сопутствующий подогрев чугуна до температуры 600-650° С. Сварку с таким подогревом называют горячей сваркой чугуна. Высокий подогрев и замедленное охлаждение способствуют также ликвидации трещин и пористости за счет увеличения времени существования жидкой ванны и лучшей дегазации ее, а также уменьшения температурного градиента, термических напряжений.

Сварку с подогревом до температур 300-400° С называют полугорячей, а без предварительного подогрева — холодной сваркой чугуна. При полугорячей и холодной сварке чугуна широко используют металлургические и технологические средства воздействия на металл с целью повышения качества сварных соединений. К их числу относятся:

— легирование наплавленного металла элементами — графитизаторами, с тем чтобы при данной скорости охлаждения получить в шве структуру серого чугуна;

— легирование наплавленного металла такими элементами, которые позволяют получить в шве перлитно-ферритную структуру, характерную для низкоуглеродистой стали, путем связывания избыточного углерода в карбиды, более прочные, чем цементит, и равномерно распределенные в металле;

— введение в состав сварочных материалов кислородосодержащих компонентов с целью максимального окисления углерода (выжигания его) и получения в металле шва низкоуглеродистой стали;

— применение сварочных материалов, обеспечивающих в наплавленном металле получение различных сплавов цветных металлов: медно-никелевых, медно-железных, железоникелевых и др., обладающих высокой пластичностью и имеющих температуру плавления, близкую к температуре плавления чугуна.

-

3

3

-

-

Структурные превращения в зоне термического влияния при сварке чугуна

Для оценки влияния термического цикла сварки на структуру и свойства различных зон сварного соединения рассмотрим псевдобинарную диаграмму состояний Fe — С — Si, связав ее с распределением температур в шве и околошовной зоне (рис.). Шов представляет собой металл, полностью расплавлявшийся. В зависимости от скорости охлаждения структура его будет представлять собой белый или серый чугун, с различным количеством структурно-свободного углерода.

Участок 1 (неполного расплавления) характеризуется наличием в нем одновременно жидкой и твердой фаз. Твердая фаза представляет собой аустенит с предельным содержанием углерода (до 2,14%). После быстрого охлаждения жидкая фаза образует белый чугун, в аустенитных участках возможно образование мартенсита.

Участок 2 ограничен эвтектической и эвтектоидной температурами. Структура его в значительной мере зависит от исходной структуры чугуна и может состоять из аустенита и цементита или аустенита и графита (в зависимости от скорости охлаждения и состава чугуна), При быстром охлаждении металлическая основа приобретает структуру закалки.

Участок 3 (неполной перекристаллизации) вследствие быстрого нагрева и кратковременности пребывания металла в этом интервале температур феррит — основа структурной составляющей чугуна при комнатной температуре — не успевает полностью раствориться. После охлаждения в этом участке может наблюдаться некоторое измельчение зерна. При быстром охлаждении металлическая основа может приобрести частичную закалку.

Участок 4 представляет собой ту часть околошовной зоны, которая нагревалась от 500° С до температуры Аc1. При длительном пребывании в этом интервале температур может происходить графитизация за счет частичного распада цементита и сфероидизации карбидов. Однако в условиях сварочного нагрева в этой области заметных структурных изменений не наблюдается.

Участок 5 характеризуется исходной структурой свариваемого чугуна.

-

3

3

-

-

Основные сведения о свариваемости и технологические рекомендации

Сварочный нагрев и последующее охлаждение настолько изменяют структуру и свойства чугуна в зоне расплавления и околошовной зоне, что получить сварные соединения без дефектов с необходимым уровнем свойств оказывается весьма затруднительно. В связи с этим чугун относится к материалам, обладающим плохой технологической свариваемостью. Тем не менее сварка чугуна имеет очень большое распространение как средство исправления брака чугунного литья, ремонта чугунных изделий а иногда и при изготовлении конструкций. Качественно выполненное сварное соединение должно по меньшей мере обладать необходимым уровнем механических свойств, плотностью (непроницаемостью) и удовлетворительной обрабатываемостью (обрабатываться режущим инструментом). В зависимости от условий работы соединения к нему могут предъявляться и другие требования (например, одноцветность, жаростойкость и др.).

Причины, обусловливающие затруднения в получении качественных сварных соединений, следующие.

- Высокие скорости охлаждения металла шва и зоны термического влияния, соответствующие термическому циклу сварки, приводят к отбеливанию чугуна, т. е. появлению участков с выделениями цементита той или иной формы в различном количестве. Высокая твердость отбеленных участков практически лишает возможности обрабатывать чугуны режущим инструментом.

- Вследствие местного неравномерного нагрева металла возникают сварочные напряжения, которые в связи с очень незначительной пластичностью чугуна приводят к образованию трещин в шве и околошовной зоне. Наличие отбеленных участков, имеющих большую плотность (7,4-7,7 г/см3), чем серый чугун (6,9-7,3 г/см3), создает дополнительные структурные напряжения, способствующие трещинообразованию.

- Интенсивное газовыделение из сварочной ванны, которое продолжается и на стадии кристаллизации, может приводить к образованию пор в металле шва.

- Повышенная жидкотекучесть чугуна затрудняет удержание расплавленного металла от вытекания и формирование шва.

- Наличие кремния, а иногда и других элементов в металле сварочной ванны способствует образованию на ее поверхности тугоплавких окислов, приводящих к образованию непроваров.

-

3

3

- Высокие скорости охлаждения металла шва и зоны термического влияния, соответствующие термическому циклу сварки, приводят к отбеливанию чугуна, т. е. появлению участков с выделениями цементита той или иной формы в различном количестве. Высокая твердость отбеленных участков практически лишает возможности обрабатывать чугуны режущим инструментом.

-

Маркировка чугуна

Чугун маркируется буквами СЧ и цифрами, первая из которых характеризует предел прочности чугуна данной марки при растяжении, вторая — при изгибе (кг/мм2). Наибольшее распространение получили чугуны марок: СЧ12-28; СЧ15-32; СЧ18-36; СЧ 21-40; СЧ 24-44; СЧ 28-48; СЧ 32-52; СЧ 38-60, причем первые пять марок имеют перлитно-ферритную металлическую основу, последние три — перлитную. Прочность серых чугунов всех марок при сжатии значительно превышает прочность при растяжении. Например, для чугуна марки СЧ 24-44, имеющего предел прочности при растяжении 24 кгс/мм2, предел прочности при сжатии составляет 85 кгс/мм2. Для увеличения прочности чугуна графитовым включением придают шарообразную форму путем введения магния в ковш перед разливкой. При этом чугун приобретает и некоторую пластичность. Высокопрочные чугуны маркируют буквами ВЧ и цифрами, первая из которых характеризует временное сопротивление чугуна при растяжении (кгс/мм2), вторая — относительное удлинение (%). Например, ВЧ 60-2 или ВЧ 40-10.

Ковкие чугуны маркируют буквами КЧ и цифрами, обозначающими временные сопротивления при растяжении (кгс/мм2) и относительное удлинение (%). Примерами марок ковких чугунов могут служить КЧ 38-8; КЧ 35-10; КЧ 37-12; КЧ 30-6 с ферритной металлической основой и КЧ 45-6; КЧ 50-4 и КЧ 60-3, имеющие ферритно-перлитную основу.

При данном составе структура чугуна в большей степени зависит от скорости охлаждения.

При данном составе чугуна, например при постоянстве суммарного содержания углерода и кремния, а также других элементов, входящих в его состав, можно получить цементитный, а также перлитно-ферритный чугун.

-

3

3

-

-

Состав и свойства чугуна

К чугунам относятся сплавы железа с углеродом, содержание которого превышает 2,14%, В этих сплавах обычно присутствует также кремний и некоторые количества марганца, серы и фосфора, а иногда и другие элементы, вводимые как легирующие добавки для придания чугуну определенных свойств. К числу таких легирующих элементов можно отнести никель, хром, магний и др.

В зависимости от структуры чугуны подразделяют на белые и серые. В белых чугунах весь углерод связан в химическое соединение карбид железа Fe3C — цементит. В серых чугунах значительная часть углерода находится в структурно-свободном состоянии в виде графита. Если серые чугуны хорошо поддаются механической обработке, то белые обладают очень высокой твердостью и режущим инструментом обрабатываться не могут. Поэтому белые чугуны для изготовления изделий применяют крайне редко, их используют главным образом в виде полупродукта для получения так называемых ковких чугунов. Получение белого или серого чугуна зависит от его состава и скорости охлаждения.

В зависимости от структуры чугуны классифицируют на высокопрочные (с шаровидным графитом) и ковкие. По степени легирования чугуны подразделяют на простые, низколегированные (до 2,5% легирующих элементов), среднелегированные (2,5- 10% легирующих элементов) и высоколегированные (свыше 10% легирующих элементов). Шире всего используют простые и низколегированные серые литейные чугуны.

Чугун получил широкое распространение как конструкционный материал в машиностроительной, металлургической и других отраслях промышленности в связи с рядом преимуществ перед Другими материалами, среди которых в первую очередь надлежит Упомянуть следующие: невысокая стоимость, хорошие литейные свойства. Изделия, изготовленные из него, имеют достаточно высокую прочность и износостойкость при работе на трение и характеризуются меньшей, чем сталь чувствительностью к концентраторам напряжений. Наряду с перечисленными преимуществами изделия из серого литейного чугуна хорошо обрабатываются режущим инструментом. Последнее вместе с хорошими литейными свойствами позволяет оценить чугун как весьма технологичный материал.

Главный процесс, формирующий структуру чугуна, — процесс графитизации (выделение углерода в структурно-свободном виде), так как от него зависит не только количество, форма и распределение графита в структуре, но и вид металлической основы (матрицы) чугуна. В зависимости от степени графитизации матрица может быть перлитно-цементитной (П -f- Ц), перлитной (П), перлитно-ферритной (П Ч- Ф) и ферритной (Ф). Цементит перлита называют эвтектоидным, остальной цементит — структурно-свободным. Некоторые элементы, вводимые в чугун(в порядке силы действия: С, Si, Ni, Co, Cu ), способствуют графитизации, другие — препятствуют(S, V, Cr, Sn, Mo, Mn). Наибольшее графитизирующее действие оказывают углерод и кремнии, наименьшее — кобальт и медь.

Наиболее сильно задерживают процесс графитизации (оказывают отбеливающее действие) сера, ванадий, олово. Поэтому в серых литейных чугунах всегда содержится значительное количество кремния.

Дополнительная информация:Материал перенесен с сайта websvarka.ru «как есть». Если найдутся желающие внести правки в содержание статьи (исправить ошибки, неточность, внести актуальные дополнения), то сообщите - выдам права модератора на тему.

-

6

6

-

-

-

Транспортирование и хранение кислорода

Кислород из воздуха получают на специальных кислородных заводах. Поэтому существенное значение приобретает транспортирование и хранение кислорода. Кислород обычно хранится и транспортируется в газообразном виде в стальных баллонах под давлением 150 ат.

(1- колпак; 2- вентиль; 3- кольцо; 4- горловина; 5- башмак)

Кислородный баллон (см рис.) представляет собой стальной цилиндр со сферическим днищем и горловиной для крепления запорного вентиля. На нижнюю часть баллона насаживают башмак, позволяющий ставить баллон вертикально. На горловине имеется кольцо с резьбой для навертывания защитного колпака. Внутренняя коническая резьба горловины необходима для ввертывания вентиля. Баллоны изготовляют из стальных цельнотянутых труб углеродистой стали с пределом прочности не ниже 65 кГ/мм2, пределом текучести не ниже 38 кГ/мм2 и относительным удлинением не ниже 15%. Кислородные баллоны изготовляют для разных целей, емкостью 0,4-50 л. В сварочной технике применяются главным образом баллоны емкостью 40 л. Такой баллон имеет наружный диаметр 219 мм, длину корпуса 1390 мм, толщину стенки 7 мм; весит баллон без кислорода около 60 кг. Вес баллона из углеродистой стали для рабочего давления 150 ат на 1 л емкости составляет 1,6-1,7 кг.

В последнее время начато освоение производства баллонов из легированных сталей, что дает возможность повысить рабочее давление баллонов и снизить их вес для той же емкости и рабочего давления. Чтобы избежать опасных ошибок при наполнении и использовании баллонов, их для разных газов окрашивают в различные цвета; кроме того, присоединительный штуцер запорного вентиля имеет различные размеры и устройство. Кислородные баллоны окрашивают снаружи в голубой цвет и делают па них надпись черными буквами «Кислород». Через каждые пять лет кислородный баллон подвергают обязательному испытанию, что отмечается клеймом, насекаемым на верхней’ сферической части баллона. Производится также гидравлическое испытание на полуторное рабочее давление, т. е. на 225 ат

При нарушении правил обращения с баллоном, заполненным кислородом под давлением 150 ат, может произойти взрыв значительной разрушительной силы. Поэтому при обращении с кислородными баллонами необходимо строго соблюдать Установленные правила безопасности. В особо ответственные или опасные цехи рекомендуется вообще не вносить кислородные баллоны, а располагать их вне цеха, в отдельной пристройке, подавать в цех по трубопроводу редуцированный кислород пониженного давления, обычно 10 ат.

Обычно в цехе не должно находиться одновременно более десяти баллонов. В цехе баллоны должны прикрепляться хомутом или цепью к стене, колонне стойке и т. п. для устранения возможности падения. На территории завода баллоны нужно переносить на носилках или, лучше, перевозить на специальных тележках; переносить баллоны на руках запрещается. При перевозке рекомендуется применять деревянные подкладки, устраняющие перекатывание и соударения баллонов, или веревочные кольца, надеваемые на баллоны. Погрузка и выгрузка баллонов должны производиться осторожно без толчков и ударов.

Баллоны необходимо защищать от нагревания, например от печей, вызывающего опасное повышение давления газа в баллонах. При работах летом на открытом воздухе в солнечную погоду следует прикрывать кислородные баллоны мокрым брезентом. Нельзя допускать загрязнения баллона, в особенности его вентиля, маслами и жирами, которые самовозгораются в кислороде, что может привести к взрыву баллона. Баллоны с кислородом должны храниться в специально отведенных отдельных складах. Транспортирование газообразного кислорода в баллонах обходится дорого. Нормальный баллон емкостью 40 л, весящий около 60 кг, вмещает 6000 л = 6 м3 кислорода, весящего всего 6 −1,3 = 7,8 кг, так что на вес полезного груза 7,8 кг приходится перевозить тару 60 кг, т. е. вес тары составляет 88 %, а полезного груза 12%. Если учесть еще содержание, ремонт и амортизацию баллонов, то часто стоимость кислорода на месте у потребителя значительно превышает отпускную его стоимость на кислородном заводе.

Обращение с кислородом требует строгого соблюдения правил техники безопасности. Масла и жиры самовоспламеняются при взаимодействии с газообразным кислородом, который дает также взрывчатые смеси с горючими газами и парами. Пористые органические материалы — торф, дерево, ткани и пр., смоченные жидким кислородом образуют сильные взрывчатые вещества — оксиликвиты, специально применяемые для взрывных работ.

Вентиль кислородного баллона изготовляют из латуни. Присоединительный штуцер вентиля имеет правую трубную резьбу 3/4″. При хранении вентиль защищается предохранительным колпаком, который навертывают на наружное кольцо горловины.

Значение кислорода для газовой сварки

К газовой сварке относятся способы, при которых нагрев металла производится высокотемпературным газовым пламенем посредством специальных сварочных горелок. Для сварки многих металлов практически пригодно пламя с температурой не ниже 3000° С. В настоящее время для получения газосварочного пламени практически исключительно сжигают различные горючие в технически чистом кислороде. Сжигание различных горючих в воздухе дает пламя со слишком низкой температурой (не выше 1800-2000° С), пригодное для сварки лишь самых легкоплавких металлов, например свинца. Низкая температура газовоздушного пламени и малая пригодность его для газовой сварки металлов объясняется большим содержанием в воздухе инертных газов, главным образом азота, не участвующих в процессе- горения и резко снижающих пирометрический эффект и температуру пламени. При сжигании одного и того же горючего в воздухе и кислороде общий тепловой или калориметрический эффект реакции горения в обоих случаях практически одинаков, но температура пламени резко различна. Для обычных случаев сварки в промышленности применяется лишь пламя, получаемое сжиганием горючего в технически чистом кислороде. Газовоздушное пламя может иметь в сварочной технике очень ограниченное применение.

Технически чистый кислород является важнейшим газом в сварочной технике, для процессов газовой сварки и кислородной резки. Необходим он также и для других процессов, например в химической, металлургической и других отраслях промышленности и т. п. Для многих из этих производств не требуется высокая чистота применяемого кислорода и достаточен дешевый газ, с содержанием в нем кислорода только 50-90%. В сварочной технике применяется кислород высокой степени чистоты, во всяком случае не ниже 98,5%,

Способы производства технически чистого кислорода могут быть различны; промышленное значение имеют два способа получения: а) из воздуха — методом глубокого охлаждения; б) из воды — путем электролиза. В нашей промышленности применяется почти исключительно способ производства кислорода из воздуха, как более экономичный, при котором расходуется 0,5 — 1,6 кВт/ч электроэнергии на 1 м3 кислорода; на получение 1 м3 кислорода путем электролиза воды с одновременным получением 2 м3 водорода требуется 10-12 кВт/ч. Получение кислорода способом электролиза воды может быть рентабельно лишь при одновременном использовании получаемого водорода.

Производство кислорода из воздуха

Атмосферный осушенный воздух представляет собой смесь, содержащую по объему кислорода 20,93 % и азота 78,03 %, остальное — аргон и другие инертные газы, углекислый газ и пр. Содержание водяных паров в воздухе может меняться в широких пределах в зависимости от температуры и степени насыщения. Для получения технически чистого кислорода воздух подвергают глубокому охлаждению и сжижают (температура кипения жидкого воздуха при атмосферном давлении −194,5° С.) Полученный жидкий воздух подвергают дробной перегонке или ректификации в ректификационных колоннах. Возможность успешной ректификации основывается на довольно значительной разности (около 13°) температур кипения жидких азота (-196° С) и кислорода (-183° С).

Воздух, засасываемый многоступенчатым компрессором, проходит сначала через воздушный фильтр, где очищается от пыли, затем проходит последовательно ступени компрессора. За каждой ступенью компрессора давление воздуха возрастает и доводится до 50-220 ат, в зависимости от системы установки и стадии производства. После каждой ступени компрессора воздух проходит влагоотделитель, где отделяется вода, конденсирующаяся при сжатии воздуха, и: водяной холодильник, охлаждающий воздух и отнимающий тепло, образующееся при сжатии. Для поглощения углекислоты из воздуха включается аппарат — декарбонизатор, заполняемый водным раствором едкого натра. Сжатый воздух из компрессора проходит осушительную батарею из баллонов, заполненных кусковым едким натром, поглощающим влагу и остатки углекислоты. Полное удаление влаги и углекислоты из воздуха имеет существенное значение, так как замерзающие при низких температурах вода и углекислота забивают трубки кислородного аппарата и приходится останавливать установку для оттаивания и продувки.

Пройдя осушительную батарею, сжатый воздух поступает в так называемый кислородный аппарат, где происходит охлаждение и сжижение воздуха и его ректификация с разделением на кислород и азот. Газообразный азот чистотой 96-98% обычно не используется и из теплообменника выпускается в атмосферу. Кислород направляется в газгольдер и подается для наполнения кислородных баллонов под давлением до 165 ат; 1 м3 кислорода при 760 мм рт. ст. и 0° С весит 1,43 кг, и при 20° С 1,31 кг; 1 л жидкого кислорода весит 1,13 кг и, испаряясь, образует 0,79 м3 газообразного кислорода при 0° С и 760 мм рт.ст.; 1 кг жидкого кислорода занимает объем 0,885 л и, испаряясь, образует 0,70 м3 газообразного кислорода при 0° С и 760 мм рт,.ст.

По ГОСТу 5583-58 технический кислород для газопламенной обработки металлов выпускается трех сортов; высший сорт, с чистотой не ниже 99,5%; 1-й сорт, не ниже 99,2% и 2-й сорт, не ниже 98,5 % кислорода по объему.

Значительный экономический интерес представляет доставка кислорода с кислородного завода потребителям в жидком виде, при котором вес тары составляет около 50% общего веса груза; при том же весе перевозимого груза доставляется жидкого кислорода в 5 раз больше, чем при перевозке его в газообразном виде. Для возможности использования жидкого кислорода необходимы: 1) транспортный танк для перевозки жидкого кислорода, установленный на автомашине, обычно принадлежащий кислородному заводу; 2) газификатор, служащий для превращения жидкого кислорода в газообразный и устанавливаемый обычно у потребителя кислорода. Транспортный танк для перевозки жидкого кислорода в основном представляет собой шар из листовой латуни, заключенный в стальной кожух; пространство между шаром и кожухом заполнено теплоизоляционным материалом — порошкообразной углекислой магнезией. Жидкий кислород заливают в танк через приемно-спускной вентиль, заполняя латунный шар. Отбор кислорода из него производится через гибкий шланг, присоединенный к вентилю. Так как окружающая температура воздуха всегда выше критической температуры кислорода, то жидкий кислород неизбежно испаряется в окружающую атмосферу. При хорошем состоянии теплоизоляции танка эта потеря может составлять до 0,5% в час. На случай повышения давления танк снабжен предохранительным клапаном.

Потребители жидкого кислорода должны иметь газификаторы. Кислородные газификаторы разделяются на стационарные и переносные, а также: а) низкого давления, или холодные, подающие кислород в распределительную трубопроводную сеть при давлении до 15 am, и б) высокого давления, или теплые, дающие кислород для наполнения баллонов под давлением 150-165 am.

Наиболее распространен на наших заводах стандартный стационарный холодный газификатор емкостью 1000 л жидкого или 800 м3 газообразного кислорода. Газификатор устанавливают в отдельном помещении. Он состоит из толстостенного стального шара, внутри которого помещен тонкостенный латунный шар для жидкого кислорода. Шар газификатора находится в кожухе; пространство между кожухом и шаром заполняют магнезией, как в кислородных танках. Наполняется газификатор жидким кислородом из транспортного танка через вентиль и гибкий шланг. Из газификатора жидкий кислород поступает в змеевик испарителя, и оттуда газообразный кислород направляется в сеть кислородных трубопроводов. Для выравнивания колебаний давления приключают ресивер (реципиент) емкостью около 10 м3.

Дополнительная информация:Материал перенесен с сайта websvarka.ru «как есть». Если найдутся желающие внести правки в содержание статьи (исправить ошибки, неточность, внести актуальные дополнения), то сообщите - выдам права модератора на тему.

-

4

4

-

-

Газовая или газоплавильная сварка относится к группе способов сварки плавлением. Для осуществления процесса сварки возможно применение разных горючих, соответственно чему можно различать сварку водородно-кислородную, бензино-кислородную и т. д. Преобладающее значение имеет ацетилено-кислородная сварка; другие виды горючих имеют ограниченное применение.

Существенное технологическое отличие газовой сварки от дуговой сварки — более плавный и медленный нагрев металла. Это основное отличие сварочного газового пламени от сварочной дуги является в одних случаях недостатком, в других — преимуществом газового пламени и определяет следующие основные области его применения для сварки:- сталей малых толщин, 0,2-5 мм;

- цветных металлов;

- металлов, требующих при сварке постепенного мягкого нагрева и замедленного охлаждения, например многих инструментальных сталей;

- металлов, требующих подогрева при сварке, например чугуна и некоторых сортов специальных сталей;

- для твердой пайки;

- для некоторых видов наплавочных работ.

Благодаря универсальности, сравнительной простоте и портативности необходимого оборудования газовая сварка весьма целесообразна для многих видов ремонтных работ. Сравнительно медленный нагрев металла газовым пламенем быстро снижает производительность газовой сварки с увеличением толщины металла, и при толщине стали выше 8-10 мм газовая сварка обычно экономически невыгодна, хотя технически еще возможна сварка стали толщиной 30-40 мм. При замедленном нагреве разогревается большой объем основного металла, прилегающего к сварочной ванне, что, в свою очередь, вызывает значительные деформации (коробление) свариваемых изделий. Это важное обстоятельство делает газовую сварку технически нецелесообразной, не говоря I уже об экономической невыгодности для таких, например, объектов, как строительные металлоконструкции, мосты, вагоны, корпусы судов, станины крупных машин и т. п. Замедленный нагрев также вызывает длительное пребывание металла в зоне высоких температур, что влечет за собой перегрев, укрупнение зерна некоторое снижение механических свойств металлов. Значительные деформации металла, возникающие при газовой варке, ограничивают возможности выбора рациональных форм сварных соединений. Из многообразных форм сварных соединений, выполняемых дуговой сваркой, при газовой сварке пользуются, как правило, лишь простейшим стыковым соединением. Угловые швы и соединения нахлесточные и тавровые при газовой сварке используются лишь в случаях необходимости из-за затруднений, создаваемых значительными деформациями металла, свойственными газовой сварке. Применяются стыковые соединения как без скоса кромок, без отбортовки и с отбортовкой кромок (особо удобное соединение для газовой сварки), так и с одно- и двусторонним скосом кромок.

Горелку обычно регулируют для работы на нормальном пламени. Тепловое воздействие пламени на металл зависит не только от мощности пламени, но и от угла наклона оси пламени к поверхности металла. Наиболее интенсивно действует пламя, когда его ось нормальна к поверхности металла. С уменьшением угла наклона тепловое действие пламени ослабевает и распределяется по большей площади. Таким образом, кроме подбора соответствующего размера горелки, сварщик может плавно регулировать тепловое действие пламени на металл, делать пламя более мягким или жестким, меняя угол наклона пламени к поверхности изделия. С Увеличением толщины металла принято увеличивать угол наклона пламени и уменьшать его с уменьшением толщины металла.

Газовая сварка может производиться в нижнем, вертикальном и потолочном положениях. Присадочные прутки для газовой сварки применяются различного состава, соответственно характеру основного металла. Диаметр прутка выбирается в соответствии с толщиной основного металла.

Присадочная проволока для газовой сварки сталей применяется та же, что и для электродов при дуговой сварке, и изготовляется по ГОСТу 2246-80. Для газовой сварки низкоуглеродистой стали применяется проволока марок Св-08, Св-08А и Св-15Г. Для сварки чугуна выпускают специальные литые чугунные стерженьки с повышенным содержанием углерода и кремния. Для наплавки твердых износостойких покрытий выпускаются стерженьки литых твердых сплавов.Защита при газовой сваркеВзамен электродных обмазок, применяемых при дуговой сварке, в газовой сварке довольно широко пользуются флюсами, применение которых является необходимым для газовой сварки чугуна, цветных металлов и некоторых специальных сталей. Флюсы добавляют в ванну для растворения окислов и образования легкоплавких шлаков, хорошо всплывающих на поверхность ванны. Во флюсы могут вводиться восстановители и присадки, легирующие наплавленный металл. Флюсы применяются в форме порошков и паст, наносимых на основной металл или на присадочный пруток. Действие флюсов на окислы может быть химическим и I физическим, однако часто между ними трудно провести четкую границу.Химическое действие флюсов заключается в образовании с окислами металлов легкоплавких соединений, устойчивых при высоких температурах. Для химического флюсования окислов металлов основного характера, например закиси железа FeO, во флюсы вводят окислы кислотного характера, например двуокись кремния SiO2 (кварцевый песок, толченое оконное стекло) и борный ангидрид В2О3 (буру, борную кислоту). Для флюсования окислов кислотного характера, например двуокиси кремния SiO2, применяются соединения, дающие основные окислы. С этой целью обычно применяются сода Na2CO3 и поташ К2СО3, дающие соответственно в зоне сварки основные окислы Na2O и К2О.Для флюсов-растворителей применяют главным образом галоидные соли щелочных и щелочноземельных металлов NaCl, KC1, LiCl, CaCl2, NaF, KF, CaF2 и др., а также углекислые и фосфорнокислые соли натрия. Для усиления действия флюсов-растворителей в них часто добавляют бисульфаты натрия или калия NaHSO4 и KHSO4.Применение газовой сваркиГазовую сварку применяют в самолетостроении, где преобладает сварка металлов малых толщин (1-3 мм), в производстве химической аппаратуры. Важное значение имеет газовая сварка в прокладке и монтаже трубопроводов самых разнообразных назначений, в особенности малых диаметров, до 100 мм. Газовая сварка является незаменимым мощным средством при ремонте и с этой целью широко используется в ремонтных мастерских для всех видов транспорта, в сельском хозяйстве и т. д.Качество сварных соединений, выполняемых газовой сваркой выше, чем при дуговой электродами с тонкой ионизирующей обмазкой, но несколько уступает дуговой сварке, выполненной качественными электродами. Основная причина некоторого снижения прочности сварных соединений состоит в том, что при газовой сварке не производится легирования наплавленного металла, в то время как при дуговой сварке качественные электроды, содержащие в обмазке ферросплавы, производят довольно значительное легирование. Таким образом, газовая защита, обеспечиваемая восстановительной зоной сварочного пламени, для получения качественного сварного соединения менее эффективна, чем действие качественных электродных обмазок при дуговой сварке.Производительность газовой сварки, значительная при малых толщинах основного металла, быстро снижается с увеличением его толщины. При малых толщинах (0,5-1,5 мм) газовая сварка по производительности может превосходить дуговую. С увеличением толщины металла до 2-3 мм скорости газовой и дуговой сварки уравниваются, а затем разница в скоростях быстро возрастает с увеличением толщины металла в пользу дуговой сварки. При малых толщинах абсолютный расход газов на 1 м сварного шва невелик; общая стоимость 1 м сварного шва может быть меньше, чем при других способах сварки. С увеличением толщины основного металла быстро растет стоимость газов и расход времени на сварку 1 м шва и газовая сварка становится дороже дуговой; разница в стоимости быстро увеличивается с возрастанием толщины основного металла. Таким образом, экономически газовая сварка наиболее приемлема для сварки малых толщин металла.

Сварочные горелки

Сварочная горелка является рабочим инструментом газосварщика и дает газосварочное пламя, нагревающее и расплавляющее металл. Современная сварочная горелка должна отвечать многим строгим требованиям: давать устойчивое сварочное пламя требуемой формы, иметь точную регулировку, устойчиво поддерживать установленный режим пламени, иметь достаточную прочность, не требовать частого ремонта, быть простой, удобной и безопасной в эксплуатации, иметь минимально возможный вес и т. д. Этим требованиям в достаточной степени могут удовлетворять лишь хорошо сконструированные горелки, тщательно и точно изготовленные из качественных материалов.

Основным материалом для изготовления горелок служит латунь, мундштук изготовляют из красной меди, иногда для уменьшения веса горелок применяются легкие алюминиевые сплавы. Сварочные горелки могут быть изготовлены для различных горючих газов, сжигаемых в смеси с кислородом или воздухом. В дальнейшем будут рассмотрены преимущественно ацетилено-кислородные горелки, преобладающие в сварочной технике. Горелки имеют различную мощность, позволяющую сваривать сталь толщиной 0,2-30 мм; однако специальные типы горелок могут иметь и большую мощность; существуют горелки и для особо тонкого металла.

По важнейшему конструктивному признаку сварочные горелки могут быть разделены на два основных типа: горелки инжекторные, или низкого давления, и безынжекторные, или высокого давления Принадлежность горелки к тому или другому типу определяется наличием или отсутствием в ней инжектора для подсоса горючего газа.

Необходимость применения инжектора обусловливается давлением горючего газа. Если горючий газ имеет достаточно высокое давление, не менее 0,5 ати, то он может поступать в горелку самотеком, и горелка может не иметь инжектора. Безынжекторная горелка может работать лишь при достаточно высоком давлении горючего газа, поэтому она называется горелкой высокого давления. Если же давление горючего газа незначительно (менее 0,5 ати), то необходима, кроме того, принудительная подача или подсос горючего газа, что осуществляется специальным инжектором, встраиваемым в горелку. Поэтому инжекторные горелки называются горелками низкого давления. Такая горелка может работать уже при давлении горючего газа 0,005 атм. Горелка низкого давления может работать и при высоком давлении горючего газа (свыше 0,5 атм), но в этом случае применимы и горелки высокого давления. При давлениях менее 0,5 атм инжекторная горелка становится незаменимой, единственно пригодной.

Ввиду того что в горелке высокого давления (безынжекторной) отсутствует инжектор, по конструкции она проще горелки низкого давления (см. рис. а). Кислород поступает в горелку по резиновому шлангу и через приемный ниппель и регулировочный вентиль 1 проходит в смеситель 3, где поток кислорода разбивается на тонкие струйки для лучшего смешивания с горючим газом, после чего проходит в сопло смешения 4. Совершенно аналогичный путь проходит горючий газ, поступающий в горелку через регулировочный вентиль 2. Из смесителя 3 смесь горючего газа с кислородом поступает в камеру смешения 5, где вследствие увеличения сечения газового потока скорость его уменьшается и заканчивается смешение кислорода с горючим газом, дающее на выходе из камеры смешения однородную по всему объему горючую смесь. Из камеры смешения 5 готовая смесь проходит по трубке наконечника 6 и через калиброванный канал мундштука 7 выходит наружу, где и сгорает, образуя сварочное пламя.

Для образования нормального сварочного пламени горючая газовая смесь должна вытекать из канала мундштука горелки с определенной скоростью, соответствующей скорости горения смеси. При увеличении скорости истечения газовой смеси сверх нормы пламя отрывается от мундштука, все более удаляется от его среза с увеличением скорости и, наконец, потухает. При уменьшении скорости истечения газовой смеси из мундштука пламя проскакивает через канал мундштука внутрь горелки, происходит воспламенение и взрыв горючей смеси внутри горелки.

Таким образом, сварочная горелка может нормально работать лишь при определенной постоянной скорости истечения газовой смеси из мундштука, могущей изменяться лишь в небольших пределах. Эта нормальная скорость истечения зависит от состава газовой смеси, диаметра выходного канала и конструкции мундштука. Для ацетилено-кислородной смеси эта скорость для различных размеров горелок лежит в пределах 70-160 м/сек. Для создания такой скорости на выходе из мундштука и преодоления внутренних сопротивлений горелки требуется, как показывает опыт, давление газа на входе в горелку порядка 0,5-0,7 атм. Требующееся давление примерно одинаково как для кислорода, так и для ацетилена.

Безынжекторные горелки могут быть построены как для ацетилена, так и для других горючих газов — водорода, метана. Они сравнительно просты по устройству, хорошо поддерживают постоянство состава газовой смеси, дают устойчивое сварочное пламя. Несмотря на эти положительные качества, горелки высокого давления в нашей промышленности применяются реже потому, что они могут работать лишь на ацетилене достаточного давления, а промышленность широко пользуется ацетиленом низкого давления.

Промышленное применение находят чаще инжекторные горелки (см. рис. б). Кислород под давлением 3-4 атм поступает в горелку через ниппель и регулировочный вентиль 1, проходит в конус инжектора 3, идет по узкому каналу инжекторного конуса и выходит с большой скоростью в расширяющуюся камеру смешения 5. Вырываясь с большой скоростью из узкого канала инжекторного конуса 3, кислород создает значительное разрежение в камере инжектора 4 и тем самым принудительно засасывает или инжектирует горючий газ (обычно ацетилен), поступающий через ниппель и вентиль 2 в камеру инжектора, из которой он поступает в камеру смешения 5; оттуда горючий газ в смеси с кислородом с надлежащей скоростью движется по трубке наконечника 6 и выходит из горелки по каналу мундштука 7. Под действием инжек-тирующей струи кислорода давление в камере инжектора падает ниже атмосферного. В нормальных выпускаемых нашей промышленностью сварочных горелках разрежение в камере инжектора составляет 1000-3500 мм вод. ст. для наконечников разных размеров, а давление кислорода, поступающего в горелку для нормальной работы инжектора, должно быть около 3-3,5 атм.

Расход кислорода в инжекторной горелке остается практически постоянным и мало зависит от таких факторов, как нагрев мундштука горелки, изменение сопротивления истечению газов из канала мундштука и т. д. Напротив, расход ацетилена легко изменяется от влияния различных факторов и может значительно и быстро меняться, нарушая нормальный состав газовой смеси, выходящей из горелки и поступающей в сварочное пламя. Сильное влияние на расход ацетилена в инжекторной горелке и поступление его в сварочное пламя оказывают нагрев мундштука и наконечника горелки, увеличение сопротивления выходу газов из мундштука, изменение давления газов, поступающих в горелку.

Нагрев наконечника горелки ослабляет инжектирующее действие кислорода и снижает разрежение в камере инжектора, что уменьшает поступление ацетилена в горелку. Поскольку поступление кислорода в горелку при этом остается практически постоянным, то содержание ацетилена в газовой смеси уменьшается против нормы и усиливается окислительное действие сварочного пламени.

Для восстановления нормального состава смеси и характера сварочного пламени сварщик должен периодически, по мере возрастания нагрева наконечника горелки, увеличивать поступление ацетилена в горелку, открывая ацетиленовый вентиль горелки. Сопротивление истечению смеси из мундштука может возрастать, например, вследствие засорения канала мундштука брызгами металла и, что особенно важно, вследствие приближения горелки к изделию, отчего уменьшается расстояние от среза мундштука до поверхности изделия. С увеличением сопротивления истечению газовой смеси увеличивается давление в трубке наконечника и аналогично влиянию повышения температуры наконечника уменьшается содержание ацетилена в смеси и усиливается окислительное действие пламени. С повышением давления кислорода на входе в горелку увеличивается содержание кислорода в смеси, с понижением — уменьшается. При повышении давления ацетилена на входе в горелку смесь обогащается ацетиленом, при понижении давления уменьшается содержание ацетилена в смеси.

Таким образом, инжекторная горелка не обеспечивает постоянства состава газовой смеси, так как состав меняется в процессе сварки; сварщик должен непрерывно следить за характером пламени и корректировать состав смеси ацетиленовым вентилем горелки.

Непостоянство состава смеси является существенным недостатком инжекторной горелки. Основное ее преимущество в том, что можно работать на любом низком давлении ацетилена, начиная с 50 мм вод. ст. Это преимущество является решающим, и в настоящее время наша промышленность пользуется почти исключительно инжекторными горелками, поскольку производство ацетилена среднего давления, достаточного для питания безынжекторных горелок, пока еще незначительно. Однако инжекторная горелка может работать на ацетилене не только низкого, но и высокого давления. Чем выше давление ацетилена, тем лучше работает инжекторная горелка.

Изменения состава газовой смеси под влиянием нагрева горелки и увеличения сопротивления истечения смеси из мундштука особенно заметны при низком давлении ацетилена. С увеличением давления изменения состава смеси уменьшаются, и при работе на ацетилене среднего давления инжекторная горелка работает почти так же устойчиво, как и безынжекторная. Инжекторная сварочная горелка дает сварочное пламя определенных размеров, изменение которых возможно лишь в незначительных пределах, так как значительное увеличение расхода газов вызывает отрыв пламени от мундштука и его потухание, уменьшение расхода газов вызывает проскакивание пламени внутрь горелки и обратный удар. В связи с этим необходимо прекратить работу горелки, полностью закрыть ацетиленовый вентиль на горелке, затем снова его открыть, повторно зажечь и отрегулировать сварочное пламя. Для изменения размеров сварочного пламени, например при переходе к сварке металла другой толщины, необходимо применять горелку другого размера.

Для удешевления и упрощения инструментария сварщики обычно пользуются универсальными горелками с несколькими сменными наконечниками. Подобная горелка состоит из постоянной части ствола и сменной части — наконечника, которые соединяются накидной гайкой. Ствол состоит из рукоятки, регулировочных вентилей, присоединительных ниппелей и трубок для газов; наконечник — из инжектора, смесительной камеры, трубки наконечника и мундштука. Каждый размер наконечника обозначается номером.

Универсальная сварочная горелка ГС

Рассмотрим инжекторную универсальную горелку ГС (см рис.). Газы в горелку поступают по резиновым шлангам, надеваемым на ниппель для кислорода 1 и для ацетилена 2. Далее кислород идет по трубке 3, ацетилен — по трубке 4 и подходят к регулировочным вентилям для кислорода 5 и для ацетилена (не показан на рисунке). Затем газы поступают в инжектор 6, далее в камеру смешения 7 и по трубке наконечника идут в мундштук 10, на выходе из -которого сгорают, образуя сварочное пламя. Ствол и наконечник соединяются накидной гайкой 9. Регулировочные вентили газов удобно расположены и позволяют сварщику регулировать горелку, не прерывая работы, пальцами той же руки, которая держит рукоятку. Расположение вентилей выгодно смещает центр тяжести горелки, улучшает ее баланс и уменьшает утомляемость сварщика.

Существенным преимуществом горелки ГС является примерно одинаковое давление кислорода около 3 атм для всех размеров наконечников. Стандартные горелки изготовляют четырех типов-ГС-1, ГС-2, ГС-3 и ГС-4. ГС-1, малой или микромощности, служит для сварки тонкого и тончайшего металла, 0,05-0,6 мм. Она комплектуется двумя наконечниками № 00 с расходом ацетилена 10-25 л/ч и № 0 с расходом 25-60 л/ч^; вес горелки 0,24 кг. Горелка ГС-2, малой мощности, служит для сварки тонкого металла, 0,3-4 мм, с четырьмя наконечниками, № 0, 1, 2 и 3^; вес горелки 0,32 кг. Горелка ГС-3, средней мощности, наиболее широко применяется в промышленности для сварки металла толщиной 0,5-30 мм, комплектуется семью наконечниками, № 1,2, 3, 4, 5, 6, 7^; вес горелки 0,5 ,кг. Горелка большой мощности, ГС-4, для обработки металла толщиной 30-100 мм, комплектуется двумя наконечниками № 8 с расходом ацетилена 2800-4500 л/ч и № 9 с расходом ацетилена 4500-7000 л/ч^; вес горелки 1,34 кг.

При зажигании горелки открывают сначала кислородный вентиль, и струя кислорода создает разрежение в камере инжектора, производя подсос ацетилена. Затем открывают ацетиленовый вентиль и поджигают смесь. Пламя регулируют ацетиленовым вентилем до получения надлежащего характера пламени и состава газовой смеси: по размеру, очертанию и цвету внутренней части пламени, так называемого ядра пламени.

Гасят пламя горелки в обратном порядке: сначала закрывают ацетиленовый вентиль, а затем кислородный. Ацетиленовый вентиль перекрывают также при обратных ударах, замеченных неисправностях горелки и т. п. Неисправность горелки обычно сказывается на внешнем виде пламени, которое получает неправильную форму.

Сварочная горелка является достаточно сложным и точно изготовленным инструментом и требует аккуратного и бережного обращения. При перерывах в работе горелку вешают на стойку или крючок у рабочего места. При значительном нагреве горелку охлаждают обмакиванием в ведро с водой, находящееся у рабочего места сварщика^; кислородный вентиль при этом открыт, что устраняет возможность попадания воды внутрь горелки. Каналы мундштука можно прочищать лишь медными или латунными прочищалками. Пользование для этой цели стальной проволокой запрещается, так как она царапает и разрабатывает канал мундштука и быстро приводит его в негодность.

Помимо обычных, стандартных, широко распространенных в промышленности сварочных горелок, существуют многочисленные специальные типы горелок, применяемые сравнительно редко. Можно отметить специальные формы наконечников Для сварки в труднодоступных местах, двух- и трехпламенные горелки, горелки для подогрева, горелки для пайки, у которых мундштук имеет боковые отверстия для подсоса воздуха, снижающего слишком высокую температуру ацетилено-кислородного пламени, особо мощные горелки с водяным охлаждением и т. д. Все эти специальные горелки имеют в нашей промышленности довольно ограниченное применение.

В последние годы появились специальные многопламенные сварочные горелки с большим количеством пламен в одной горелке.

Дополнительная информация:Материал перенесен с сайта websvarka.ru «как есть». Если найдутся желающие внести правки в содержание статьи (исправить ошибки, неточность, внести актуальные дополнения), то сообщите - выдам права модератора на тему.

-

6

6

-

Способы повышения производительности сварочного процесса

Применение электродов диаметром более 8 мм обычно не позволяет повысить производительность процесса, так как увеличивающийся при этом вес электрода и держателя (в связи с повышением силы сварочного тока) приводит к быстрому утомлению сварщика. То же наблюдается при ручной дуговой сварке трехфазной дугой. Эти способы могут находить ограниченное применение при ванной сварке стержней арматуры железобетонных конструкций. Однако и здесь предпочтительнее применение одного электрода.

При ванной сварке расплавление основного металла осуществляется дугой и частично за счет теплоты, передаваемой изделию перегретым жидким металлом сварочной ванны (рис. 21). Поэтому сварку про- Рис 21 сборка под ванную сварку водят при повышенной силе горизонтальных стержней арматуры: тока. Стык стержней собирают

с зазором в формах: стальной остающейся (из металлической полосы) или медной съемной многократного использования, или графитовой одноразового использования.

Сварку начинают в нижней части формы, расплавляя дугой нижние кромки стыка. До окончания сварки металл в верхней части сварочной ванны стараются поддерживать в расплавленном состоянии на возможно большую глубину и обязательно на всю ширину разделки и формы. Шов наплавляют несколько выше поверхности стержней. Процесс проводят вручную, хотя и были попытки создания установок для механизированной сварки, в которых расплавление электрода происходило автоматически, а их смена выполнялась вручную. Однако установки оказались сложными в эксплуатации и малопроизводительными.

Повышение производительности процесса достигается также применением электродов, содержащих в покрытии железный порошок (см. гл. III). С применением этих электродов сварка возможна только в нижнем положении, так как при сварке в других пространственных положениях увеличенный размер сварочной ванны приводит к вытеканию из нее расплавленного металла. Техника сварки швов в нижнем положении также усложняется по этой причине, но принципиально не отличается от сварки обычными электродами.

При сварке с глубоким проваром (другие названия: опиранием электрода, погруженной дугой и т. д.) повышение производительности сварки достигается за счет более глубокого проплавления основного металла. Сварку выполняют специальными электродами, дающими при их расплавлении козырек повышенных размеров, на который и опирают электрод (см. рис. 70). Сварщик, удерживая электрод под углом 70-85° к поверхности изделия, перемещает его вдоль свариваемых кромок без поперечных колебаний. Используется максимально допустимый ток. Выделяющиеся при расплавлении электрода газы, оттесняя расплавленный металл сварочной ванны из-под дуги, увеличивают глубину проплавления, которая регулируется изменением угла наклона электрода и скоростью его перемещения. Сварку выполняют в нижнем положении стыковых и угловых швов.

При способах сварки лежачим и наклонным электродами также применяют специальные электроды, расплавление покрытия которых, образуя козырек определенных размеров, предупреждает короткое замыкание дуги. Повышение производительности труда достигается за счет того, что один сварщик одновременно обслуживает несколько дуг. Лежачим электродом (рис. 22, а) сваривают стыковые и нахлесточные соединения и угловые швы на стали толщиной 0,5-6 мм. Используют электроды диаметром 2,5-8 мм и длиной до 2000 мм. Электрод укладывают на стык, подлежащий сварке, и накрывают сверху массивным медным бруском, изолированным бумагой от изделия, для предупреждения возможного обрыва дуги из-за деформации электрода при его

расплавлении. Дугу зажигают замыканием рабочего конца электрода угольным стержнем или металлическим электродом и перемещают по мере расплавления электрода.

Для сварки этим способом удобнее использовать специальные станки. Этот способ сварки может быть использован для сварки неповоротных стыков труб, т. е. сварки шва в различных пространственных положениях. Для направления дуги в корень шва и управления переносом электродного металла в сварочную ванну, а также для удержания расплавленного металла сварочной ванны от вытекания в различных пространственных положениях используют создаваемое внешними электромагнитами специальной конструкции магнитное поле.

Способ сварки наклонным электродом (рис. 22, б) разработан в СССР в середине 30-х годов. В настоящее время его применяют за границей под названием гравитационная сварка. При сварке электрод закрепляют в штативе, устанавливаемом на поверхность изделия, через изолирующую подкладку^; по мере его оплавления он опускается с обоймой под действием веса. Токоподвод осуществляется непосредственно к электроду или обойме. Глубину проплавления и ширину шва регулируют изменением угла наклона электрода alfa.

В практике в небольшом объеме находят применение установки для механизированной дуговой сварки металлическими электродами с покрытием (штучными). В них поддержание дуги и ее перемещение вдоль’ свариваемых кромок происходит автоматически. Электроды сменяют вручную при остановке перемещения автомата или без его остановки. Повышение производительности процесса сварки достигается за счет обслуживания сварщиком двух установок и более.

-

6

6

-

-

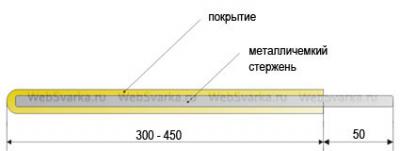

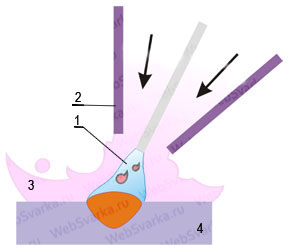

Электроды для ручной дуговой сварки

Электрод - металлический или неметаллический стержень, предназначенный для подвода тока к свариваемому изделию. Бывает:- Плавящийся (обычно того же, или сходного металла со свариваемым изделием)

- Не плавящийся

- Металлический (W, Th)

- Не металлический (угольный)

В зависимости от толщины свариваемого изделия используется проволока 0.3 ... 12 мм. Покрытие толщиной 0.7 ... 2.5 ммСамые распространенные электроды - диаметром 3, 4, 5, 6 мм (диаметр считается по диаметру проволоки, без учета покрытия)Электродная проволока делится на три группы по хим. составу:- Углеродистая (до 0.12 %С). Предназначена для сварки низко и средне углеродистых сталей, некоторых низколегированных сталей

- Легированная. Предназначена для сварки соответствующих легированных сталей

- Высоколегированная. Предназначена для сварки специальных сталей, для наплавки.